Nos sociétés contemporaines sont marquées par la montée en puissance des références à l’autonomie, dans la sphère privée comme dans le champ des politiques publiques. De quelle manière cette aspiration à l’autonomie, parfois transformée en injonction, transforme-t-elle les objectifs et les modalités des politiques publiques à l’égard des personnes en situation de handicap ? En quoi et comment met-elle en question le rapport aux institutions dans le champ du handicap ?

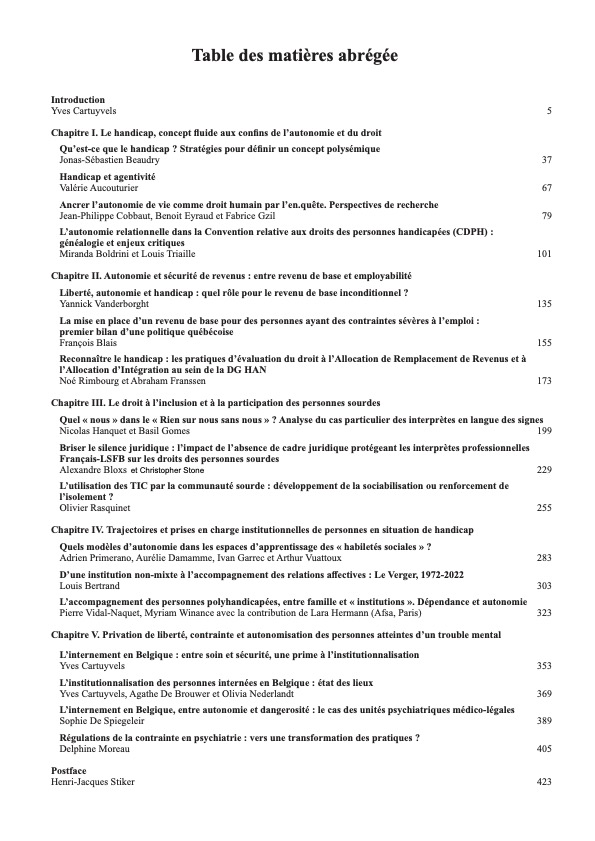

Sur fond d’une réflexion générale sur les concepts de handicap et d’autonomie, l’ouvrage décline cette question à travers 4 axes thématiques : l’autonomie financière des personnes en situation de handicap et ses modalités de mise en oeuvre ; le droit à l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes ; les trajectoires institutionnelles des personnes en situation de handicap ; la privation de liberté et le recours à la contrainte utilisés dans la prise en charge des auteurs d’infraction atteints d’un trouble mental ou « handicap psychosocial ».

Sur ces différentes scènes se déclinent, parfois de manière contrastée, les tensions entre autonomie et institution, enjeu majeur des politiques publiques en matière de handicap.

Olivier Rasquinet, assistant en Information et communication à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, a co-dirigé l’ouvrage avec une contribution d’un chapitre portant sur l’utilisation des TIC par la communauté sourde : développement de la sociabilisation ou renforcement de l’isolement

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) exercent un impact important sur la sociabilisation des personnes sourdes, à la fois dans la communauté sourde et dans la société en général. Si elles favorisent une “sociabilisation numérique”, les TIC contribuent également à un “isolement digital” parmi les personnes sourdes. En effet, d’une part, les TIC, en particulier les smartphones et les réseaux sociaux numériques, permettent aux personnes sourdes de maintenir leur connexion communautaire, en créant une forme de digitalisation des lieux de rencontre traditionnels; mais d’autre part, cette sociabilisation numérique renforce également la tendance à maintenir les contacts sociaux à distance, accentuant ainsi l’isolement des personnes sourdes.

Prenant appui sur les résultats d’une recherche qualitative utilisant les cadres théoriques de l’approche culturelle du handicap (Cultural Disability Studies) et le modèle UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), nous proposons d’examiner les dynamiques complexes induites par les TIC au sein de la communauté Sourde, à partir de trois questions : quelles sont les variables, propres à la communauté sourde, qui influencent l’adoption des nouvelles technologies au sein de cette communauté ? Quel est l’impact des TIC sur l’utilisation des médias par les personnes sourdes ? Et enfin, quelle influence le recours à ces technologies exerce-t-il sur leur participation aux événements de la communauté sourde ou de la société entendante.

Les effets variés, parfois inattendus, des TIC dans ce contexte mettent en avant la nécessité d’une compréhension approfondie des implications sociétales de ces technologies pour les personnes sourdes.